La cura del taccuino. Scrivere per cercare le parole dentro e fuori di noi.

È apparsa all’improvviso dal “Pianeta Meet” mentre eravamo in attesa, tutti seduti in fila davanti allo schermo della LIM. Alice Keller autrice di Caro Signor F, Di becco in becco, Nel paese di Sesto Malanni, Le disavventure del barone Von Trott, per citare solo alcuni tra i suoi libri che i bambini hanno ascoltato, letto e amato. Per qualche istante è calato il silenzio. Per un attimo ci siamo osservati, e con lo sguardo abbiamo cercato di colmare la distanza fisica. Fino a quando l’irresistibile curiosità dei bambini ha avuto il sopravvento, e dopo i saluti di rito sono iniziate le domande: Quanti libri hai scritto? Qual è il libro più bello che hai scritto? Come sei diventata famosa? Qual è stato il libro più difficile cha hai scritto? Quali strategie usi? Per farti venire le idee per scrivere vai fuori? Prendi spunto dalle persone? O resti in casa? Perché hai voluto fare la scrittrice? Cosa provi quando scrivi? E adesso quale libro stai scrivendo?

È iniziato così il tanto atteso laboratorio di scrittura che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria G. Pascoli a Saccolongo in provincia di Padova. Cinque incontri, di un’ora ciascuno nei quali Alice ha catturato i bambini scegliendo attentamente le parole da dire, aspettando il tempo necessario per farle arrivare al di là dello schermo, e lasciare che i bambini le affidassero ai propri taccuini e le condividessero con grande fiducia con tutta la comunità. Con voce rassicurante e gentile ha guidato i bambini e le bambine alla ricerca del “luogo in cui abitano le parole” a ripercorrere il percorso che ci porta a trovare quella “fonte già da sempre lì, per riconoscerla, per non averne paura, per lasciarla dire, per scrivere sotto dettatura. Perché lì vivono le parole”.

È così che è calato il silenzio e tutti hanno iniziato a scrivere.

Loredana Semperlotti

La cura del taccuino

Sono partita da un’intuizione, che i bambini e le bambine, con il loro lavoro, hanno reso un’idea: non insegnare a scrivere, piuttosto esplorare in quanti modi la scrittura ci può essere amica. Suggerirlo. Suggerire la pratica delle parole silenziose, del segreto della carta come possibilità per ritrovarsi quando si è soli, nominare i propri sentimenti e le proprie emozioni, scoprire di sé cose nuove, fissare sulla pagina ricordi, fermare il tempo, scriverlo, farlo rivivere, modificarlo attraverso una della capacità più magnetiche e potenti: il racconto. Voler raccontare qualcosa, prima che agli altri, a se stessi. Ascoltare le proprie parole e decidere liberamente se la scrittura è riuscita o meno ad allontanarle da noi, se ci è possibile leggerle a voce alta, condividerle. Un verbo oggi molto utilizzato, ma cos’è, davvero, la condivisione? Cercare nel racconto degli altri la propria esperienza. Stare nella fatica dell’ascolto per trovare, nell’altro, quasi più che nella propria scrittura, se stessi.

Accanto a queste intuizioni, un’altra: la scrittura, quando è sincera, necessaria, urgente, quando parla di cose vicine, care, conosciute, quando tocca gli affetti – la scrittura di tutti, senza troppe distinzioni di bravura, risultati, capacità – è luminosa, brillante, trova con naturalezza una forma che chiede e ottiene ascolto. Quando si chiede di replicare una tecnica, di inventare e riempire recinti lontani, poco conosciuti, è spesso acerba, poco interessante, brilla solo chi ha, per motivi vari, la capacità di rendere viva la tecnica.

Ma la vita, a prescindere dalla tecnica, tocca tutti: ecco allora che se il segreto per rendere vivo un personaggio è la sua interiorità, la sua anima più che la forma del naso o il colore dei capelli, l’anima la possiamo tutti raccontare, la nostra, in qualche modo, chi più spesso chi meno, ne sentiamo il bisogno. Questo concetto il laboratorio La cura del taccuino lo ha reso evidente: se la tecnica crea per la maggioranza testi simili ad elenchi di fredde caratteristiche esteriori, l’anima, la scrittura vicina, necessaria, del cuore, può essere praticata da tutti e regala a tutti parole che luccicano all’ascolto, anche se non abbiamo nessuna velleità di diventare scrittori. Diventare scrittori non è mai stato un obiettivo dichiarato del laboratorio, eppure coltivando una scrittura amica tutti i bambini hanno potuto ascoltare la propria voce (silenziosa, o dichiarata), leggere pezzi di alta scrittura.

Su queste due intuizioni si reggeva la mappa del laboratorio, un sentiero circolare, fatto di tappe, piccole bandierine che ci avrebbero indicato alcuni luoghi dove scavare, dove andare in cerca delle parole per attivare la scrittura del cuore. Per sperimentare in cosa la scrittura, quando vogliamo, può farci da lente, da corda, da appiglio, da vento che spazza e mette ordine.

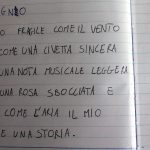

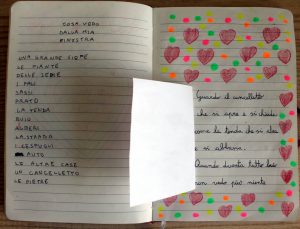

Per affrontare la mappa ci siamo dati alcuni semplici strumenti, simili a uno zaino leggero ma efficace preparato per il viaggio: un taccuino, che ognuno ha scelto a suo piacimento e che avrebbe potuto “arredare” a piacere durante il laboratorio. Fotografie, immagini, disegni, colore delle parole e dei titoli, tutto nel laboratorio può essere scelto per suggerire la possibilità che anche questi piccoli gesti possano ampliare l’ispirazione. Non c’è obbligo, può essere che per qualcuno il taccuino dedicato non sia stato diverso da un comune quaderno, che i fogli abbiano accolto solo le parole degli spunti di scrittura proposti, questo non toglie che una possibilità suggerita non possa tornare fuori in futuro, come un fiume sotterraneo, nel momento in cui, anche per un compito molto diverso, saremo alla ricerca di un’idea.

La possibilità di leggere o non leggere, di scrivere e trovare pensieri segreti, di incanalare la necessità di raccontare qualcosa di cui ci si vergogna sapendo di avere un posto accogliente e dedicato. Questa è la primaria caratteristica di un buon taccuino: accogliere le parole indicibili, gli errori, per dar loro modo, attraverso la forma, di staccarsi da noi.

Il non giudizio e al suo posto l’ascolto, che è faticoso, ancor più faticoso dopo che si è già letto, con molta emozione, il proprio testo, ma la cui fatica è necessaria alla scrittura, ancor più o altrettanto del gesto stesso di scrivere.

Ogni spunto di scrittura prevedeva la lettura di uno o più testi, prevalentemente poetici, di altri autori, che facessero da nota iniziale per partire con il nostro personale canto. I testi e la mappa sono stati gli stessi per tutte le classi. Ogni bambino li ha accolti a suo modo, secondo il suo personale gradino di vita e di età.

Un piccolo appunto, riguardo agli strumenti presenti nello zaino, sulla scrittura in prima elementare, l’esperimento più arduo e al tempo stesso più ricco: non posso suggerire il gesto della scrittura come canale di espressione di se stessi e delle proprie idee quando quel gesto è ancora strettamente tecnico, frutto di fatica, ragionamento per capire come trasferire il pensiero nel segno, quali e quante lettere. Non basta dire: non preoccupatevi degli errori, scrivete lo stesso. La scrittura è un codice, un codice prezioso, e i bambini mirano a volerlo usare bene. Se la domanda sull’ordine delle lettere è pressante, il pensiero che stiamo cercando di scrivere non troverà la sua forma. Il freno necessario per imparare a scrivere non ci aiuta a godere della forma che arriva con naturalezza quando la mano ci permette di rispettare l’urgenza di ciò che vogliamo dire. Per questo motivo fin da subito l’idea era quella di utilizzare parole già scritte, che potessero essere mixate da ognuno in maniera diversa, ma ancor di più, per la sua immediatezza, la scrittura ad alta voce. Forse i sei-sette anni sono una delle ultime età in cui i pensieri escono così bene e sinceri anche nell’oralità. Più difficile chiedere a un bambino più grande, a un adolescente, a un adulto, di esprimere a voce qualcosa che lo riguarda intimamente. E questo i più grandi lo sanno, e per questo si agganciano con passione alla possibilità che la scrittura offre quando la scrittura stessa è vista come vicina a noi, e non compito lontano, poco necessario.

La scrittura ad alta voce, la scrittura dell’aria, un foglio bianco grande quanto lo spazio dell’aula che si riempiva di parole di voce alla velocità della luce si è rivelato lo strumento più importante e efficace perché le intuizioni alla base di questo progetto di scrittura potessero verificarsi.

La nostra mappa, se la guardo ora, ha la forma di un sentiero circolare, che parte, raggiunge una montagna, vi si inerpica per poi tornare giù, riconquistare il punto di partenza ma arricchiti dalla visione dall’alto, da quella prospettiva su cosa si nasconde dall’altro lato che è possibile avere solo se ci si arrampica fino in cima. Ma potrebbe essere anche una montagna rovesciata, dalla forma di iceberg, che scompare nelle profondità del mare e solo in immersione possiamo capire qualcosa della sua vastità. Scrivere è immergerci: ogni spunto di scrittura parte da una lettura, a cui segue un momento – breve – di immersione profonda, da cui risaliamo con parole che decidiamo se leggere a voce alta oppure no.

Il primo passo sul sentiero lo abbiamo fatto affiancando al nostro vero nome, una parola – un’unica – a nostra scelta, che potesse in qualche modo diventare una parola totem: una parola per dire me. Tra tutte le parole che ho dentro, che mi piacciono, che mi appartengono, quale potrebbe definirmi? Quale scelgo, qui ed ora? Se fatto ogni giorno, ogni giorno potrebbe essere diverso.

Da qui il passo successivo: l’autoritratto letterario per creare un dipinto interiore di sé. In questo ci hanno fatto da guida alcune poesie scritte dai bambini delle scuole di Milano durante i laboratori di Chandra Livia Candiani, poesie raccolte nel volume Ma dove sono le parole?, a cura di Andrea Cirolla (Effigie editore).

Una, di Valentina, nove anni, era questa:

Io sono come un mare in bufera

il silenzio non lo conosco,

quando non sono attenta

ho gli occhi come foglie che cadono,

per il vento.

Ho le lentiggini come la sabbia fine,

infinita,

morbida.

Chi siamo noi? Cosa abbiamo dentro? Corrisponde alla nostra immagine esteriore? Abbiamo provato ad affiancare al nostro autoritratto la nostra fotografia. Siamo noi?

Questo ci suggerisce da una parte quanto la scrittura possa essere lente, torcia, pennello per raccontare se stessi, trovare parole per ciò che ci muove e così facendo definire il nostro posto nel mondo, tra gli altri. Questo, quando scrivo per me stessa e quando riguardo, dopo molti mesi, anni, le parole scritte in determinati momenti, mi risulta molto chiaro. I ricordi, i sentimenti che erano fuoco, si possono continuare ad osservare nelle parole tracciate sulla carta ma in una forma nuova, una forma che è il salto che c’è tra il sentire quel fuoco e il provare a raccontarlo. Per raccontarci dobbiamo al tempo stesso immergerci in noi profondamente e da noi allontanarci. Cercare parole che possano dare a quel sentimento una forma circolare, compiuta, leggibile da noi e dagli altri. Rendiamo il personale assoluto. Diamo a noi stessi una forma che è noi e al tempo stesso altro da noi. Tocchiamo con mano la metafora, sperimentiamo l’arte.

Dall’altra parte, se proviamo ad affiancare a questi testi così personali la nostra esperienza come lettori, emergono con naturalezza piccole questioni tecniche: se la mia fotografia non basta a descrivermi, come faccio a descrivere un personaggio che non sono io, di cui ho solo un’immagine esterna? È bastevole? O forse anche per lui occorre trovare parole per il suo autoritratto interiore e quindi la sua anima, i suoi sentimenti, le sue emozioni? La scrittura come lente per le cose invisibili, che ci mostra l’ombra dietro le cose, la traccia del ricordo.

Tutto questo lo abbiamo sperimentato cercando un ritratto interiore per la fotografia del compagno a fianco a noi, chiedendoci quindi: se non posso vedere cosa c’è dentro di lui, posso forse immaginarlo a partire da quello che c’è dentro di me?

Nello scrivere ogni volta insieme ad ogni classe, nel compiere e cercare di dare risposta per nove volte alla stessa domanda, mi sono accorta di come il punto, per scrivere, non stia nel trovare stimoli nuovi all’infinito. Potremmo stare nove volte tutti insieme sulla stessa domanda (chi sono io oggi?) per avere nove volte tentativi di scrittura diversi, che magari si muovono intorno a un unico tema ma cercano ogni volta di definirlo meglio, di trovare la parola “più esatta”, di avvicinarci un passo di più a quell’orizzonte che abbiamo tutti, ognuno a modo suo: raccontare il nostro mondo e raccontarci.

Il taccuino diventa così qualcosa di più di un diario (anche se dal diario prende in prestito il rapporto quotidiano e fraterno): non tanto raccontare ciò che è accaduto, o meglio, raccontarlo ma spostando la telecamera più spesso dal dentro al fuori, dal fuori al dentro – è quello il fuoco che rende vive le storie che leggiamo, un passaggio costante dai fatti, dal paesaggio vagliato con i nostri occhi, a ciò che nel frattempo ci si muoveva dentro. Abbiamo bisogno di suggerire, grazie alla scrittura amica, la necessità di questo spostamento, e questo ha naturalmente delle ricadute tecniche: cosa, di un testo che scriviamo, risulta narrativamente noioso? Perché? Cos’era davvero importante di quella cosa che invece non abbiamo raccontato?

Farci specchio. Stare nelle cose a noi vicine. Osservare ripetutamente e tenacemente, come suggerisce la poeta Roberta Dapunt, dalla stessa finestra.

Nelle settimane di pausa forzata per via della chiusura della scuola siamo rimasti in contatto sul filo dello sguardo. Ci siamo chiesti: cosa vediamo dalla finestra?

La finestra, come noi stessi, un paesaggio apparentemente sempre identico eppure un piano di appoggio così buono, nella sua immobilità quasi noiosa, per scovare l’invisibile, per dare nuovi nomi alle cose, per trovare l’esatta corrispondenza tra dentro e fuori. Uno spunto singolo, ma ripetibile. Una cosa a noi molto vicina, che ci regala la possibilità di creare una piccola pratica di scrittura che è in realtà una piccola pratica di pensiero, un piccolo gesto di attenzione diversa nei confronti di noi e del mondo intorno a noi.

Un piccolo elenco di cose vicine, semplice nella forma, che però si rivela a noi con un misto di segreto e brillantezza. Con lo stratagemma di una finestra di carta ci siamo offerti la possibilità di guardare di nuovo, di nascondere, di aprire e chiudere i nostri pensieri. Un gioco di impaginazione che ci sostiene, con naturalezza, nella creazione.

Continua.

|

Alice Keller nata a Bologna nel 1988, dopo un periodo trascorso tra il teatro e la musica, si occupa di scrittura per bambini e ragazzi. È autrice di “Hai preso tutto?” (Sinnos 2015, ill. Veronica Truttero), “Di becco in becco” (Sinnos 2016, ill. Veronica Truttero, tradotto in Svizzera, Francia e Spagna), “Controcorrente” (Sinnos 2017, ill. Veronica Truttero, vincitore Premio Orbil), “Nella pancia della balena” (Camelozampa 2017, finalista premio Andersen), “La contessa sul tetto” (San Paolo, 2018), “A casa dell’Ape” (Kira Kira 2018, ill. Maki Hasegawa). Nel 2016 insieme a Sara Panzavolta e Veronica Truttero ha aperto Momo, libreria per bambini e ragazzi a Ravenna. |

Siamo un gruppo di docenti di Lettere della Scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo grado provenienti da regioni, città e scuole diverse.

Ci accomunano la passione per l’insegnamento, la voglia di metterci in gioco ed il desiderio di fare dei nostri studenti scrittori competenti e “lettori a vita”.